ここから本文です。

2020年9月30日更新

目次

|

新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。 |

浸水から街を守る「下水道」

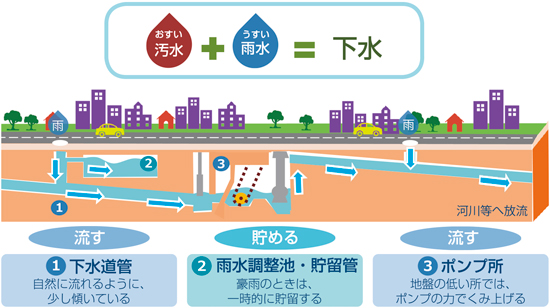

下水道を流れるのは「汚水」だけではありません。下水道は「雨水」を河川や海等へ速やかに排水する役割も担い、浸水から街を守っています。豪雨の時でも東京が水浸しにならないのは、雨が道路の地下などに網の目のように張り巡らされた下水道管へ流れるからです。

東京都では頻発する集中豪雨から街を守るため、さまざまな浸水対策を行っています。

南砂雨水調整池(江東区) 貯留量:2万5,000立方メートル(都内最大の調整池)

都市浸水の主な原因は「内水氾濫」

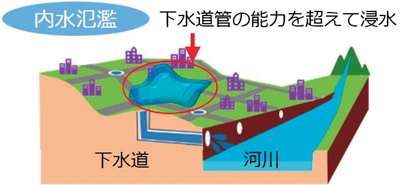

浸水の原因は、大雨により河川が溢れる「外水(がいすい)氾濫」をイメージする方が多いかもしれませんが、近年都市部では、大量の雨が短時間に下水道管に集中し、河川が溢れる前に下水道管の能力を超えて発生する「内水(ないすい)氾濫」によるものもあります。

※図はイメージ

- 「河川から離れた場所でも、くぼ地や坂の下などの低い場所では、浸水する危険もあるよ。」

アースくん

これまでの下水道整備と効果

東京都では、区部全域で1時間に50ミリメートルの降雨に対応できるよう、大規模な下水道幹線や一時的に雨水を貯めることができる貯留施設などの施設整備を進めています。特に浸水被害の影響が大きい大規模地下街や甚大な浸水被害が発生している地区では、1時間に75ミリメートルの降雨などへ対応できるようレベルアップして整備を進めています。

1時間50ミリメートル降雨

バケツをひっくり返したような雨

1時間75ミリメートル降雨

傘も役に立たない滝のような雨

出典:気象庁ホームページ

大型台風に対する整備体制

昨年10月の台風第19号(令和元年東日本台風)では、都内で初めて大雨特別警報が発令される記録的な豪雨に見舞われましたが、これまで計画的に整備してきた雨水貯留施設が稼働し、浸水被害の軽減に効果を発揮しました。

特に、中野区・杉並区に整備した国内最大級の下水道の貯留管である和田弥生幹線(直径8.5メートル、延長2.2キロメートル)では、全区間が稼働した平成19年度以降、初めて満水になるまで貯留し、地域の浸水被害軽減に大きく貢献しました。

神谷ポンプ所(北区)

和田弥生幹線(中野区・杉並区) 貯留量:15万立方メートル

- 「昨年10月の台風では、8カ所の貯留施設がほぼ満杯に。大雨から街を守ったよ。」

施設整備状況(23区) 2年8月末時点

- 雨水貯留施設

58カ所 60万立方メートル

(25メートルプール2,000杯分) - 雨水ポンプ施設

70カ所 毎分11万立方メートル

(25メートルプール360杯分)

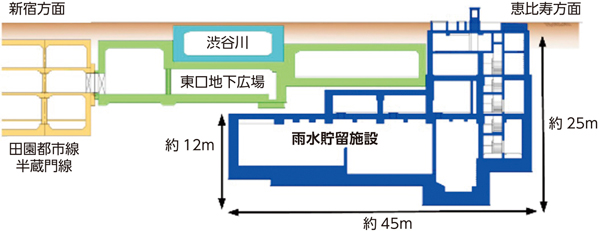

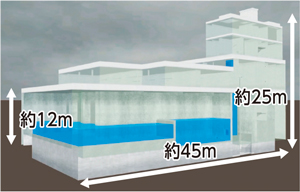

渋谷駅東口の貯留施設が稼働

8月31日、渋谷駅東口地下に、1時間に75ミリメートルの降雨に対応可能な雨水貯留施設が新たに稼働しました。「100年に1度」といわれる渋谷駅周辺の大規模再開発に合わせ、開発事業者と連携して貯留施設の整備を実施。完成した施設は東京都が維持管理を行います。

渋谷駅周辺は、すり鉢状の地形であるため雨水が溜まりやすい課題がありました。平成18年度より稼働中の駅西口地下の貯留施設(貯留量4,000立方メートル)と共に、渋谷地区を水害から守り、さらなる発展の一助となることが期待されます。

雨水貯留施設 貯留量:約4,000立方メートル

内部の様子

今後の取り組み

現在、東京都では浸水被害を軽減するため、浸水の危険性が高い地区など54地区を重点化し、下水道の施設整備を進めています。加えて、新たに重点化する地区を追加し、大規模な貯留施設等の整備に向けた検討を進めるなど、安全・安心な東京の実現に貢献していきます。

| お問い合わせ 下水道局計画調整部 電話 03-5320-6594 ホームページ https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/topics/shinsui_zero/

|