ここから本文です。

2024年5月31日更新

目次

| ※6月号は、5月20日時点の情報に基づき作成しています。 |

日常をまもるための水への対策

(C)都鳥 / (C)Shinji Tsuchimochi

今号の表紙「雨の銀座」 イラスト:つちもちしんじ

漫画イラストレーター。東京の下町を題材にした『東京下町百景/シカク出版』や浮世絵を現代に蘇らせた作品集『浮き世(UKIYO)/シカク出版』を出版。

親しみやすくどこか懐かしさを感じるイラストが魅力。

![]() @wabisabipop(外部サイトへリンク)

@wabisabipop(外部サイトへリンク)

作者コメント

現代でもアニメや漫画で雨のシーンを印象的に描かれることが多くあります。日本人は暮らしの中にあるふとした雨の情景を思い出として大事にしてきたと考えており、東京の街並みを描く際に雨の風景も取り入れています。

特集の見どころ

家庭で取り組める「豪雨対策」

日常からできる浸水対策「チェックリスト」

気候変動により気温は上昇し、大雨が増加!

年々上昇していく気温の変化によって降雨量は増加しています。

大量の雨水が河川や下水道に流入すると、河川のはん濫や下水道から雨水があふれる恐れがあり、その結果、東京都でもさまざまな水害が発生する可能性があります。

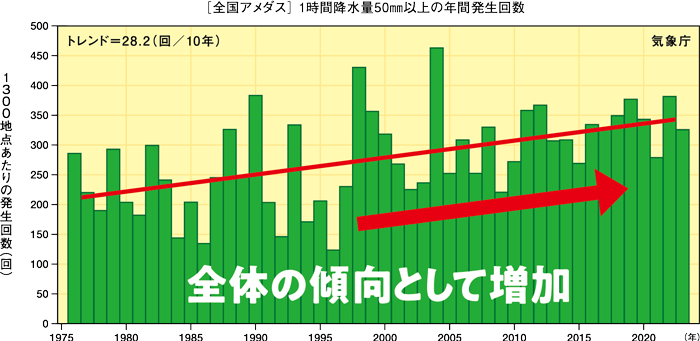

1976年以降、1時間50ミリメートル以上の降水の発生回数が約1.5倍に増加!

資料:気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」

気候変動に伴い降雨量の増加が見込まれ水害のリスクがさらに高まる恐れも

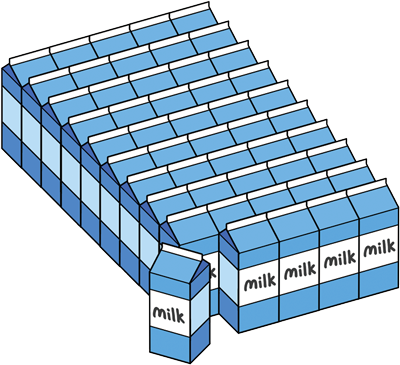

1時間に50ミリメートルの雨とは?

雨水が別の場所に流れず、1時間に50ミリメートルの高さまでたまる規模の雨です。

これは1平方メートルあたり50リットルの雨が降っているということで、非常に激しい雨の強さのため傘は全く役に立たなくなります。

- 50リットル=牛乳パック50本!

近年都内で発生した水害

令和元年東日本台風では、25区市町村で都内初となる大雨特別警報が発表されました。

この雨で南浅川や秋川など7河川で水があふれ、都内で1,323棟の浸水被害が発生しました。

南浅川

秋川

大雨や台風は毎年発生

令和元年房総半島台風、令和2年7月豪雨など、近年風水害がいくつも発生。

昨年も梅雨の時期に、九州北部や秋田県をはじめ全国各地で豪雨災害が相次ぐなど、人々の生活に大きな影響を与えています。

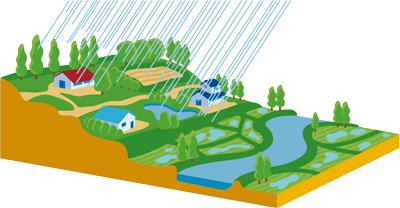

身近に潜んでいる都市型水害とは!?

都市では雨水を、下水道管などを経由させて河川に放流しています。しかし一時的な豪雨でその処理能力を超えた場合、水があふれてしまいます。

この水害は河川が近くになくても起こる可能性があり、注意する必要があります。

過去

かつては雨水は土を通り、地下にしみこんでいたけれど…

現在

コンクリートなどで地面が舗装され、雨水がしみこみにくくなっています

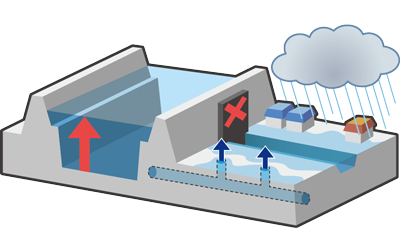

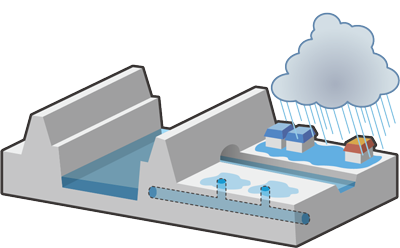

都市型水害発生の仕組み

ケース1

- 大雨で河川の水位が上昇

- 下水道や水路から河川に排水できない

- 浸水発生

ケース2

- 短時間の大雨

- 雨水がたまるスピードが下水道や水路の排水能力を上回る

- 浸水発生

資料:気象庁「洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)」

都市型水害による被害を防ぐためには、河川や下水道に流れ込む水の量を減らすことが重要です。大雨のときに自宅から流れる水を減らすことが浸水の危険性を下げることにつながります。

家庭で取り組める豪雨対策3つのPOINT

豪雨対策は大変だと思われがちですが、日頃のちょっとした心がけと行動だけでも、十分な効果が期待できます。

1 上手に流す

- 大雨の際に風呂の水を流さない

家の外に流れ出る水を減らすことで、下水道へ流れる水の量を減らします。

2 ためる

- 雨水タンクの設置

屋根に降った雨水をタンクにためます。

下水道に流れる水の量を減らすことができます。

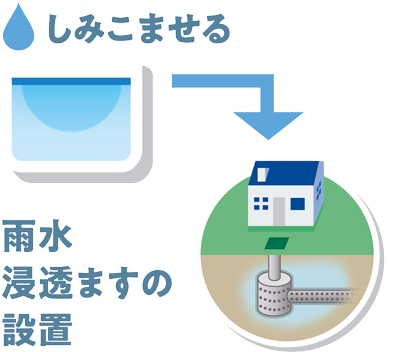

3 しみこませる

- 雨水浸透ますの設置

雨水浸透ますとは地中に雨水をしみこませる装置です。河川や下水道への水の流出を軽減します。

資料:東京都都市整備局「あなたにできる豪雨対策」

自治体の助成を活用して豪雨対策!

雨水タンクや雨水浸透ます等の設置には、助成制度を設けている自治体もあります。新築や現在お住まいの住宅にも設置できますので、お住まいの自治体にご確認ください。

- 雨水浸透ますは1個(直径25センチメートル)で1時間にお風呂1杯分程度の雨水を地中に浸透させる能力があります。

こんな人におすすめ!

- 家の周りのぬかるみや水たまりに困っている

- 道路冠水などで困っている

雨水(あまみず)しみこみプロジェクト

九都県市で連携し、身の回りでできる豪雨対策の広報に取り組んでいます。

もしもの時のために…日常からできる浸水対策!

浸水対策は普段から心掛けて実行するだけで、効果が表れます。

ここでは災害が進行する2段階のシチュエーションに分けて、確認しておくべきことを紹介します。

雨が降る前に 日頃の備えと点検

天気情報を収集

生活圏内、現在地等での降雨状況を東京アメッシュなどで確認。

「東京アメッシュ」のホームページをチェック!

排水路や雨水ますは機能しているか

雨水ますや側溝の上に物を置いたり、ごみを入れない。

家の外壁や瓦の状態

ひび割れ、ズレ、はがれている箇所がないか確認する。

避難所や浸水想定区域を確認

自治体の「ハザードマップ」などで情報を収集し、避難所や浸水想定区域などを把握する。

「東京マイ・タイムライン」をチェック

災害時に「何をするべきか」をあらかじめ設定する。

「東京マイ・タイムライン」のホームページ(外部サイトへリンク)

「東京マイ・タイムライン」のホームページをチェック!

風水害発生前から準備!

「東京マイ・タイムライン」を活用し、いざという時には行動しよう!

家族などと一緒に避難に必要な知識を習得しながら、適切な避難行動を話し合い、マイ・タイムラインシートを作成しておきましょう。

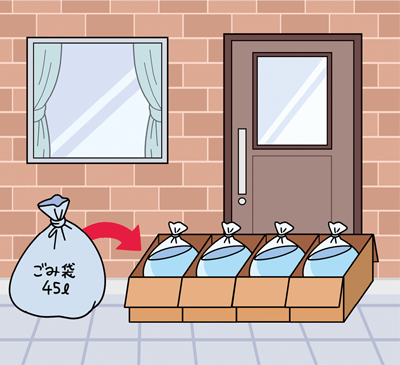

いざという時のために 浸水に対する備え

土のうや水のうを用意

玄関などの水の進入路になりそうな場所に、止水板と組み合わせて配置。土のうはプランター、水のうはポリタンクやごみ袋などで簡易的に代用可能。

トイレ、お風呂場などの確認

排水口から水が逆流しそうなところに、あらかじめ水のうを設置。

豪雨時は地下・半地下を避ける

道路面から家屋に雨水が流れ込みやすいため、浸水するおそれがあります。地下・半地下には入らない。

家財を高い所へ上げる

自家用車はあらかじめ安全な場所へ移動。

重要書類や家電製品、衣類や食料などは2階へ移す。

6月は浸水対策強化月間です

下水道局では、雨が多くなる前の6月を「浸水対策強化月間」と定め、皆さんに浸水への備えをお願いしています。

各種イベントを実施!

東京都虹の下水道館の企画展や普段見ることのできない下水道施設等で見学会を実施します。日時等詳細はホームページをご覧ください。

問い合わせ 下水道局管路管理課 電話 03-5320-6615

知っていますか? 東京都のこんな取り組み。

100年先も安心な、強靭で持続可能な都市を目指して 令和4年12月、東京都では「TOKYO強靭化プロジェクト」が始動しました。

風水害から都民を守るため、豪雨や台風で河川がはん濫しないよう、河川の護岸整備を進めるほか、都内各所に洪水を一時的に貯留する調節池等の整備を推進しています。また、さらなる対応力強化のため、複数の調節池を連結するなど、地下河川の事業化に向けた取り組みに着手します。

現在、既設の「神田川・環状七号線地下調節池」と「白子川地下調節池」を新たなトンネルで連結する「環状七号線地下広域調節池」を整備しており、完成すると時間100ミリメートルの局地的かつ短時間の集中豪雨にも効果を発揮する施設となります。また。気候変動に伴う海面上昇に対応するため、防潮堤・河川堤防のかさ上げを段階的に実施。その他にもグリーンインフラを活用した雨水流出抑制の促進や、AIを活用した水門等の操作支援にも取り組んでいます。

世界各地で風水害や地震が頻発する中、「100年先も安心」を目指し、5つの危機への備えをレベルアップ

風水害

地震

火山噴火

電力・通信等の途絶

感染症にも強いまちづくり