ここから本文です。

2022年11月18日更新

目次

| 新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。 外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。 ※12月号は11月15日時点の情報に基づき作成しています。 |

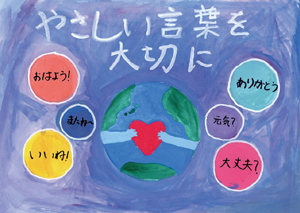

人権週間 Inclusive City Tokyo

東京都の人権施策

都は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の趣旨を踏まえ、「東京都人権施策推進指針」に基づき、人権施策に総合的に取り組んでいます。

12月10日は国連で定められた「人権デー」です。日本では12月4日〜10日を「人権週間」としています。

福生市立福生第二小学校

豊島区立巣鴨小学校

新宿区立西新宿小学校

東久留米市立神宝小学校

女性

都は、女性活躍推進の施策を展開していますが、今なお、賃金や管理職登用における男女間格差などが課題となっています。また、セクハラ、配偶者等からの暴力は重大な人権侵害です。

- 職場におけるトラブルなどの相談を受けるほか、企業等への啓発を行っています。

- 配偶者等からの暴力について相談を受けるとともに、一時保護や自立のための支援などを行っています。

子供

子供が安心して健やかに成長できる社会をつくることは大人の責任です。

- 「東京都子供・子育て支援総合計画」に基づき、総合的な対策を進めています。

- 教育相談センターは、いじめや体罰の相談にも応じています。

高齢者

急速な高齢化が進む中、地域全体で高齢者を支える体制の充実が必要です。

- 高齢者が地域の中で安心して暮らし続け、さまざまな活動に参加できる社会を目指して、医療・福祉、雇用、住宅など総合的な施策を進めています。

- 虐待防止については、区市町村を対象とした相談支援のほか、事業者や区市町村に研修を実施しています。

障害者

障害のある方が、地域で安心して暮らせる社会を実現するために、さまざまな施策を推進しています。

- 障害者差別および障害者虐待について、相談対応等を行なっています。対応に当たっては、区市町村・関係機関と連携して、解決に向けた調整を行なっています。

同和問題(部落差別)

同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、さまざまなかたちで現れているわが国固有の重大な人権問題です。現在もなお、同和地区(被差別部落)の出身という理由でさまざまな差別を受けている人々がいます。

封建時代において、えた、ひにん等と呼ばれていた人々は、武具・馬具や多くの生活用品に必要な皮革を作る仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、生活に欠かせない役目を担っていましたが、住む場所、仕事、結婚、交際など、生活の全ての面で厳しい制限を受け、差別されていました。それらの人々が住まわされていたところが「同和地区(被差別部落)」、それらの人々に対する差別が「部落差別」といわれています。

最近でも、差別的な身元調査に使われかねない戸籍謄本等の不正取得や、公共施設などへの差別的な落書き、インターネットへの悪質な書き込み、不動産取引の際の同和地区に関する問い合わせなどの差別行為が都内で起こっています。また、インターネット上で、不当な差別的取り扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生しています。

このような中、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。この法律は、現在もなお部落差別が存在するという認識を示すとともに、部落差別は許されないものであり、これを解消することが重要な課題である、と規定しています。東京都は、この法律に基づき、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現に向けて取り組んでいます。

- 同和問題への理解と、差別意識の解消に向けた教育・啓発のほか、毎年6月を「就職差別解消促進月間」として就職差別をなくすための企業などへの啓発や、差別につながる調査をしない、させないための啓発など、さまざまな取り組みを行っています。

アイヌの人々

アイヌの人々は、明治以降の同化政策により、民族の文化の多くが失われ、同時にさまざまな差別を受けてきました。

- アイヌの歴史や伝統、文化など、正しい理解や認識が得られるよう普及啓発に努めています。

外国人

東京における外国人人口は、約52万人であり、都の人口の約3.7%を占めています(4年1月現在)。しかし、言語、宗教、生活習慣の違いや無理解などから、賃貸住宅の入居拒否や就労に関する不利益な扱いを受けることがあります。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)は、あってはならないことです。

- 一人一人がお互いの文化を尊重し、多様性に寛容な多文化共生社会の実現を目指し、啓発に努めています。

HIV/エイズ、ハンセン病患者、新型コロナウイルス感染症等

HIV/エイズやハンセン病などの感染症は、その病気に対する正しい知識や理解がないままに、患者や感染者、さらに回復者や家族が差別されることがあります。

- これらの感染症に対する差別や偏見をなくすため、啓発に努めています。

犯罪被害者等

犯罪被害者やその家族は、犯罪による直接的被害だけでなく、事件直後の精神的ショック、医療費の負担、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、周囲からのうわさや中傷などの二次的被害にも苦しんでいます。

- 「東京都犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者やその家族が必要な支援を途切れることなく受けられるよう、区市町村や民間団体と連携・協力のもと、東京都総合相談窓口や性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターにおける相談、経済的な支援、都民への理解促進などの各施策を実施しています。

インターネットによる人権侵害

インターネット掲示板への個人情報の掲載などによるプライバシーの侵害、特定の個人を対象とした誹謗(ひぼう)中傷や差別的な表現の書き込み、保護者や教員の知らない非公式サイト等でのいじめなど、インターネット上での人権を侵害するような行為が問題となっています。

また、SNSを通じて誘い出された未成年者が、殺害されたり性被害を受けるといった犯罪に巻き込まれる事例も発生しています。

- インターネットの利用に当たっては、他者の人権に配慮すること、適切な情報セキュリティ対策をとること、ルールやマナーを守ること等について啓発しています。

北朝鮮当局による拉致問題

北朝鮮による拉致は、国民の生命と安全に関わる重大な人権侵害問題です。

- 取り組み内容は、「北朝鮮による拉致問題の解決に向けて」のページを参照してください。

災害に伴う人権問題

東日本大震災を契機として、避難所等でのプライバシーの確保や、女性や高齢者等への配慮が必要であることが、改めて認識されました。また、福島第一原子力発電所事故により避難された人々に対する風評に基づく心ない嫌がらせ等も発生しました。

- 「東京都地域防災計画」において、防災対策の検討過程等における女性の参画の推進、避難所生活における要配慮者の視点を踏まえた対応等を位置付けており、災害時における人権確保の取り組みを進めています。

ハラスメント

ハラスメントは、「嫌がらせ、いじめ」を意味します。相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行動が問題となっています。

企業には、職場における「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」などを防止するために、雇用管理上講ずべき措置(方針の明確化と周知啓発、相談体制の整備、ハラスメントへの迅速かつ適切な対応など)が義務づけられています。

- さまざまな機関が設置している相談窓口を周知しています。

- 企業等に対し、雇用管理上講ずべき措置についての周知啓発等を実施しています。

性自認

性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということです。心と体の性が一致していないことで、望む性別で生活できずに苦痛を感じる人や、周囲から偏見の目で見られ、差別的な扱いを受けている人がいます。

性的指向

性的指向とは、恋愛や性愛の対象となる性別についての指向のことです。同性愛者や両性愛者等には、少数派であるため、差別や偏見に悩み苦しんでいる人々がいます。

- 性自認や性的指向を理由とする偏見や差別の解消を目指した啓発等に取り組むとともに、悩みを抱える方のための相談事業を実施しています。

路上生活者

景気や産業構造の変化といった社会的要因などを背景に、路上生活を余儀なくされる人々がいます。また、路上生活者に対する偏見や差別意識から暴力事件などが起きています。

- 路上生活者の一時的な保護および就労による自立を図るなど、早期に路上生活から社会復帰できるよう支援を行っています。

食肉市場・と場で働く人々への差別や偏見

食肉市場・と場では、私たちの暮らしに欠かすことのできない食肉や内臓、皮などを生産していますが、ここで働いているというだけで、本人や家族に、結婚や就職などで差別が起きています。

- 食肉市場・と場の仕事に対する正しい理解と認識が得られるよう、「お肉の情報館」を開設し、実物大の牛や豚、内臓の模型等の展示や普及啓発用の映像により理解を深めてもらうなど、差別や偏見の解消に努めています。

刑を終えて出所した人

刑を終えて社会復帰する人への偏見により、住居の確保や就職が困難であるという差別が起きています。

- 人権問題としての理解と認識を深め、偏見と差別をなくすため、普及啓発に努めています。

個人情報の流出やプライバシーの侵害

行政情報、顧客データ等の個人情報の流出や漏えいは、個人のプライバシーを侵害するものであり、人が安心して社会生活を営む上での大きな障害となります。

- 国や区市町村と連携を図りながら、解決に努めています。

※このほか、親子関係・国籍や人身取引などといった問題も起こっています

特設ホームページでは掲載以外の人権施策も紹介しています。

特設ホームページ

人権についてもっと知りたい!

ホームページ「じんけんのとびら」では、人権に関する指針や条例をはじめ、さまざまな情報を発信しています。ぜひご覧ください。

| お問い合わせ 総務局人権部 電話 03-5388-2588 ファクス 03-5388-1266 ホームページ https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/ |