ここから本文です。

2022年10月31日更新

目次

| 新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。 外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。 ※11月号は10月17日時点の情報に基づき作成しています。 |

育休?いいえ、育業(いくぎょう)

みんなで育てるしごと

育業ロゴマークに込めた思い

強固で力を分散できるハニカム構造(六角形の組合せ)をモチーフに、誰かが育業で職場を抜けても全体で支える、安心して育業から復帰できる、そんな組織や社会を表現しています。

未来を育むしごと「育業」

(1)みんな「育休取得」できてるの?

育休取得率は、男性14%、女性85%です。

※出典:厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」

(2)どうして取得できない?

男性が育休できない理由には、「代替要員の確保が困難」を挙げる声が多く、都は助成金や専門家派遣などで企業を支援しています。

こんなことを言われた人も…

- 「休めていいね」

- 「奥さんいるのになんで休むの?」

一方、職場の雰囲気も課題です。

「職場がそういう雰囲気でない」「男性自身に取る意識がない」といった声もあります。

企業への支援策

企業への支援策について詳細はホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(3)愛称の募集・決定

- 「育業は未来を育てる仕事」※応募者の声

- 「育業するのを当たり前にしたい」※応募者の声

- 都は、育休の「休む」というイメージを一新する愛称を募集し、8,825件の応募の中から「育業」が選ばれました。

- アンケートによると「育業」という言葉がふさわしいと思う人は74%います。

(4)「育業」ってどういう意味?

育児は「休み」ではなく「大切なしごと」です。だから「育休」ではなく「育業」です。

(5)もっと「育業」!子育てを楽しく、親子の時間を大切に

YouTube番組の紹介

「育業ってナニ?」「制度がムズカシイ...」の声にインフルエンサー・専門家がまるごと回答!

楽しく学べる動画です。

太陽パパの育業お悩み相談室

4児の父である杉浦太陽さん(タレント)が悩みや相談に答えます。(12月公開)

育業クイズで楽しく学ぶ

クイズ企画で大人気のQuizKnockが育業クイズに挑戦!(12月公開)

「育業」は本当に社会を変えるのか

サイボウズ社長の青野慶久さんほか育業経験者が、なぜ企業が育業を推進すべきなのかを語ります。(11月13日公開)

育業360度徹底解説!

東京労働局でこの道30年の横山ちひろさんが制度や給付のことを分かりやすく解説!(公開中)

「#我が家の育業ストーリー」投稿キャンペーン

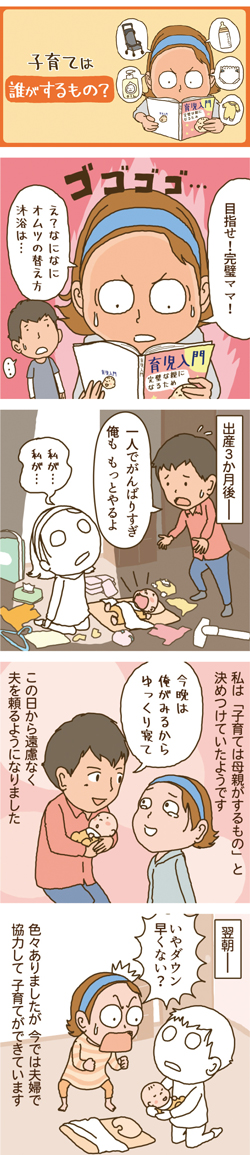

あなたの育業体験が漫画に!

パパ・ママの「育業」体験談を投稿しませんか?審査員に選ばれた6本を漫画化し、「たまひよONLINE」で配信します。Instagram・Twitterへハッシュタグを付けて投稿してください。入選作には賞品をプレゼントします。応募は5年1月31日まで。

詳細はホームページをご覧ください。

| お問い合わせ 子供政策連携室事業推進課 電話 03-5388-2165 ホームページ https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/ |