ここから本文です。

2024年11月29日更新

目次

| ※12月号は、11月15日時点の情報に基づき作成しています。 |

さまざまな人が暮らす「東京」

バリアフリーを考える The Barrier-Free Mindset

特集の見どころ

書家金澤翔子さん、母・泰子さん特別インタビュー/東京都の人権施策

誰もが認めあい、支えあう社会を目指して

12月の「人権週間」「障害者週間」に合わせ、都や区市町村では、さまざまな啓発活動を実施します。全ての人が安全、安心、快適に暮らすことができる社会の実現には、あらゆるバリア(壁)を取り除く「バリアフリー」を推進していく必要があります。この機会に、身の回りにあるバリアを考えてみませんか?

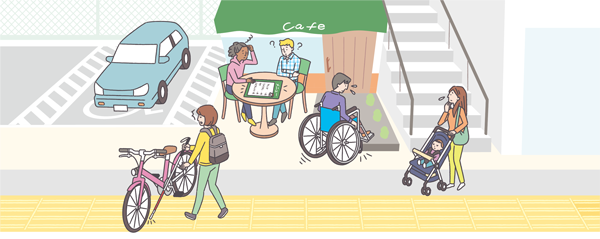

まちにあるバリアを考える

まちで見かける光景も、実は誰かのバリアになっているかもしれません。

車椅子用の駐車区画への駐車

車椅子使用者は車から乗り降りするために広いスペースが必要なため、空けておきましょう。

日本語表記しかないメニュー

外国人には多言語の表記やイラストなどを使った分かりやすい情報提供が必要です。

点字ブロックの上に置かれた障害物

視覚障害のある方が歩くのに支障があります。物を置いたりしないでください。

店舗入口にある段差

車椅子使用者は段差を乗り越えることや、開き戸の利用が難しい場合があります。スロープを置いたり、自動ドアや引き戸にすることが必要です。

スロープのない階段

ベビーカーや手押し車を押している人は、階段だけの通路を通るのが困難です。スロープやエレベーターの設置が望まれます。

まちにはさまざまな人がいると気付くことがバリア解消の第一歩です。

心のバリアフリーを知る

「バリアフリー」は、施設のバリアフリーなど、目に見えるバリアを取り除くことだけではありません。「障害のある人のことは考えていなかった」「外国人が分からないのは仕方ない」といった意識や思い込みなど「心のバリア」を解消することも重要です。

次のような場面を見かけたことはありませんか?

満員電車の中で車椅子の人が困っていたように見えた

エレベーターに並んでいたら自分の後ろにベビーカー利用者が待っていた

上のようなケースも実はバリアになっています。バリアを無くすためには、私たちの意識を改め、そのことを行動で示す必要があります。しかし、調査結果では、多くの人が手助けが必要な場面に気付いているものの、積極的に声かけをする人は一部となっています。

心のバリアフリーに関する意識調査

あなたは、上のイラストのような困っている人を見かけることはありますか?

「よく見かける」「たまに見かける」約8割

見かけた時にどうしますか?

- 「積極的に本人に声をかけ、手助けする」約2割

- 「しばらく様子を見る」「何もしない」約3割

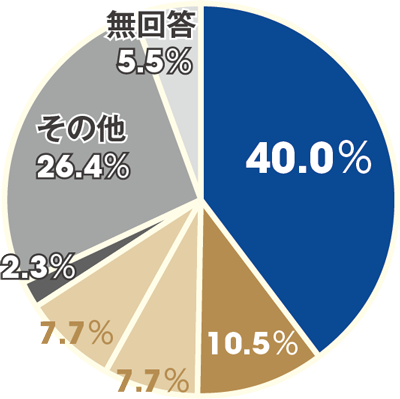

「しばらく様子を見る」「何もしない」理由

- どうしていいか分からないから 40.0%

- 関わるとかえって悪い状態になるから 10.5%

- 恥ずかしいから 7.7%

- 関わるのが面倒だから 7.7%

- 本人が自分で解決すべきだから 2.3%

参考:東京都福祉局「『心のバリアフリー』の実践に向けたハンドブック」

もし困っている方が自分の家族や友人だったらどうでしょう?

少しだけ勇気を出して声をかけてみませんか?

それが「心のバリアフリー」へとつながっていきます。

心のバリアフリー 今すぐ実践!3つのポイント

困っている人がいることに気付いたり、バリアに対する正しい理解が進んでも、行動で表さなければ、人には伝わりません。「心のバリアフリー」の実践に向けて、3つのポイントをご紹介します!

なぜバリアが作られるのかを理解する

「障害のある人や外国人のことは考えていなかった」などの意識や思い込みからバリアは作り出されます。このように人間関係や社会によってバリアが作られていることを理解しましょう。

理解するポイント

- さまざまな人々が共に暮らしていることを意識する

- 自分にとってのバリアが何かを考える

- 違いを尊重し、相手の身になって考える

コミュニケーションをとる

バリアで支障を受けている人とコミュニケーションをとり、意向を確認することは、その人の意思を尊重することでもあります。相手に応じて身振りを用いるなど工夫して伝えてみましょう。

コミュニケーションのポイント

- 遠慮せず声をかける。断られても気にしない

- 見ることが困難な人には、正面または横から声をかける

- 聞くことが困難だと分かった場合は、メモを書いたりして伝えてみる

適切な配慮を行う

自分にできる具体的な行動を行います。周囲の人に協力を求めることもあるかもしれませんが、大切なのは困っている人がバリアを解消し、希望する活動を行える状況にすることです。

配慮を行うポイント

- ベビーカーや車椅子利用者にエレベーターを譲る

- 電車やバスなどで年配の人やマタニティマークを着けた人などに席を譲る

- 荷物を持っている乳幼児連れの人をサポートする

書家 金澤翔子さん、母・泰子さん 特別インタビュー

生後すぐダウン症と診断された書家の金澤翔子さん。5歳から書家である母・泰子さんに師事し書を始め、これまで、NHK大河ドラマの題字、東京2020大会公式アートポスター、天皇御製の謹書など、幅広く活躍されています。

このインタビューでは、翔子さんと二人三脚で「書」の道を歩んできた母・泰子さんに、表紙の題字への思いや、翔子さんの日常の様子についてお聞きしました。

表紙の題字「想(おもい)」について

「想」という字を書いていただきましたが、どのような想いをこめられたのでしょうか。

翔子が作品を制作する際の心境は、とてもシンプルで純粋なものです。見る人に喜んでもらいたい、幸せになってほしい、笑顔になってほしい そういった願いだけを胸に、筆をとります。今回の「想」という字も、きっと誰かの幸せや笑顔を想いながら書いたのだと思います。翔子の字で少しでも温かい気持ちになっていただけたら、これ以上の喜びはありません。

そのような想いをもってこれまでお母さまと歩んでこられたのですね。

人は想いの中で生きています。その想いが深ければ深いほど、困難を乗り越える力になります。このことを日々の生活や翔子との時間を通して改めて実感しています。

心の持ちようと周囲の愛情が共に生きる力へ

周囲の方の配慮など、日常生活の中で嬉しかったエピソードはありますか?

翔子が近所のお肉屋さんに行くと、店主の方が「今日はどんな料理を作るの?」「何人で食べるの?」と聞いてくれ、それに合うお肉や量を用意してくれます。こうしたやり取りが翔子の住む地域のお店では日常のように行われていて、周囲の方たちの温かさに、日々感謝しています。

心温まるお話ですね。

翔子はどんな人に対しても心を開き、愛をもって接しています。そうすることで、多くの人に愛され、自然と周囲の方々が翔子に合わせた理解や工夫をしながら共に歩む関係が築かれました。翔子の姿勢が、人との壁を取り払い、共生の道を開いてきたのだと思います。

お互い想いあう事で共に歩む関係が築かれたのですね。お母さま自身が大切にされている想いはなんでしょうか?

過去にけがをして車椅子を使ったことがありますが、スロープやエレベーターなどが設置されていて大変助けられました。このような環境の整備はとてもありがたいことですが「これが無ければ困る」とは考えず、いかに自分が現実を受け入れるかが大切だと考えています。環境がどれだけ整ったとしても、それ以上に、自分の心の持ちようと周囲の愛情が、共に生きる力を育んでいくのだと感じています。

翔子さんの今後の活動について

今後、翔子さんとどのような表現を続けていきたいとお考えでしょうか。ぜひ教えてください。

翔子は多くの方々に支えられて書家として活動を続けており、私が元気なうちはその姿を見守り、応援してくださる方々の期待に応えたいと考えています。しかし、現在80歳になった私にとって一番心配なのは、親亡き後の翔子のこと。一人で書道を続けるのは現実的に難しいと感じています。また、これまで二人三脚で築き上げた信頼関係や距離感、空気感なども作品作りに影響しますので、誰かにお願いするのも難しい。二人で考えた結果、私がいなくなった後、翔子には喫茶店の接客スタッフとして新しい道を歩んでもらおうと考えています。

喫茶店は人が集まる温かい場所。翔子は何より人と接することが大好きで、サービス精神に溢れていますので、地域の方々にコーヒーを提供し、その関わりを通して共生しながら自立して生きてほしいと願っています。私も残りの時間を、翔子の姿を見守りながら、穏やかな気持ちで過ごしたいと思っています。現在、大田区久が原にある翔子の画廊を喫茶店に改装しています(画廊は2階に移設し、引き続き運営予定)。12月の中旬にはお店をオープンする予定ですので皆さんぜひいらしてください。

最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。

翔子の成長を通して思うことは、何かをやる時に、周りの人よりもちょっとだけ時間がかかるだけで、できることもあるということです。時間はかかりますが、やり遂げることが達成感と自信につながると考えています。「本人に寄り添い、待っていてあげる」、そんな気遣いがきっと良い環境につながっていくのではないでしょうか。

今号の表紙

金澤翔子さん

1985年東京都生まれ。5歳の時に、書家である母・泰子に師事し書を始める。伊勢神宮や東大寺など神社仏閣の総本山や大本山にて奉納揮毫(きごう)や個展を開催。自身の代表作「共に生きる」を合言葉に、共生社会の実現に向けた活動にも継続的に取り組んでいる。

X@shoko_kanazawa(外部サイトへリンク) Instagram@shoko.kanazawa(外部サイトへリンク)

公式ホームページ(外部サイトへリンク)

みんなにやさしい思いやりのコミュニケーションツール「やさしい日本語」を使ってみよう

やさしい日本語ってどんなもの?

難しい言葉を言い換える、文章の長さに気を付けるなど、相手に配慮した分かりやすい日本語のことです。

やさしい日本語は、外国人、子供、お年寄り、障害を持つ方など、多くの人にとって“やさしい”コミュニケーションとなります。「優しい(KIND)気持ち」と「易しい(EASY)伝え方」を意識してぜひ使ってみてください。

(例)土足厳禁

靴を 脱いで ください

(例)地震です。高台に避難してください

地震です。高い 所に 逃げて ください

(例)強風のため、運転を見合わせています

風が 強いので、電車が 止まっています

Q 次の言葉をやさしい日本語に言い換えてみよう

常用している薬はありますか?

- 答え:毎日 飲んでいる 薬は ありますか?

やさしい日本語のポイント

- 一文で伝えたいことは一つにして、文章を短く

- 三つ以上のことを言うときは箇条書き

- 外来語(カタカナ語)はできる限り使わない

- 漢字や敬語などは簡単な表現に

- 伝えたいことははっきり伝える(曖昧にしない)

- 写真やイラスト、ジェスチャーなどを用いる

- 話すときは、ゆっくり相手の理解を確認しながら話す

- 書くときは、漢字にフリガナをつけ、分かち書き【注】をする

【注】 文節の切れ目ごとに余白を設けること

やさしい気持ちで

さいごまで はっきり みじかく

かんたん

に!!

やさしい日本語キャラクター

やさカニくん

詳細はこちら(外部サイトへリンク)をチェック

手話通訳者等養成講習会のご案内

3年以上の手話学習経験がある方を対象とした、手話通訳者および地域の手話講習会の指導者等を養成する講習会です。初めて手話を学習される方は、お住まいの自治体などにお問い合わせください。

詳細はこちら

問い合わせ 東京手話通訳等派遣センター 電話 03-3352-3359 ファクス 03-3354-6868

身に着けた方を見かけたら、思いやりのある行動を「ヘルプマーク」を知ろう

「ヘルプマーク」とは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるように作成されたマークです。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた際は、困っているようであれば声をかけるなどの思いやりのある行動をお願いします。

- 電車・バスの中で、席をお譲りください。

- 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

- 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

「ヘルプマーク」の配布について

配布場所 お一人様一つまで

都営地下鉄各駅(一部の駅を除く)駅務室、都営バス各営業所、荒川電車営業所、日暮里・舎人ライナー(日暮里駅、西日暮里駅)駅務室、東京都心身障害者福祉センター、都立病院 等

※一部の区市町村では独自に作成・配布しています。お住まいの自治体のホームページ等でご確認ください。

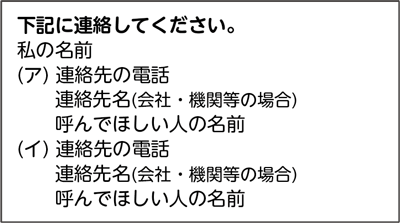

「ヘルプカード」とは

障害のある方が、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障害への理解や支援をお願いするためのものです。

緊急連絡先や必要な支援内容を記載できるようになっており、「ヘルプマーク」と併用することで支援を求める際に、お互いにより理解を深めることができます。

(表面:東京都標準様式)

(裏面:参考様式)

障害者に関係するマーク

障害者に関係するシンボルマークにはさまざまな意味があります。ここではその一例を紹介します。

盲人のための国際シンボルマーク

視覚障害者の安全やバリアフリーが考慮された建物、設備等に付けられています。このマークを見かけたら視覚障害者の利用への配慮をお願いします。

身体障害者標識(身体障害者マーク)

肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害であることを理由に、免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発マークです。公共の施設や交通機関、レストランなどの民間施設では、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を受け入れる義務があります。

ハート・プラスマーク

「身体内部に障害がある人」を表しています。電車などの優先席や、障害者用駐車スペースの利用を希望していることがあるため、配慮をお願いします。

オストメイト用設備/オストメイト

人工肛門・人工膀胱を造設している方(オストメイト)のための設備(オストメイト対応のトイレ)があることおよびオストメイトであることを表しています。

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。このマークを提示されたら、ゆっくり話す、筆談で対応するなどの配慮をお願いします。

手話マーク

聴覚に障害のある方が、手話言語でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示するマークです。また、公共の施設や交通機関などで、手話言語での対応が可能であることを示しています。

筆談マーク

聴覚や音声言語機能等に障害のある方が、筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示するマークです。また、公共の施設や交通機関などで、筆談での対応が可能であることを示しています。

資料:内閣府「障害者に関係するマークの一例」