ここから本文です。

2025年1月31日更新

目次

江戸から伝わる匠の技 東京の伝統工芸

東京の風土と歴史の中で育まれ、職人の匠の技によって磨かれ、 受け継がれてきた「東京の伝統工芸品」。その手作りの素朴な味わい、 親しみやすさは、私たちの暮らしに潤いを与えてくれます。 今号では、東京の伝統工芸品をご紹介します。

「伝統工芸品」は昔の生活必需品!?

長い歴史の中に息づいている「伝統工芸品」。その多くは昔の生活必需品として、生活に根ざしたものの中から生まれてきました。

機能性の向上とともに、美しさを追求する中で生活用品としての価値を高め、長い年月をかけて継続的に作られてきた伝統工芸品は、地域の文化を担う役割を果たしています。

江戸漆器

使うほどに愛着が増す工芸品

品質が高く優れた機能性を持つ伝統工芸品は、世代を超えて長く使い続けることができます。また、使うほどに味が出て魅力的になるなど、経年変化を楽しむことができます。

いぶし銀といわれる風合いを生む「東京銀器」

銀器の魅力の一つは、使い手が育てていける点です。

お祝いに用いられる銀杯やベビースプーン、日常使いも可能な急須やコップなど、使い続けるほどに重厚な輝きを増す銀器は多くの人々を魅了し続けています。

東京は銀器の主要な産地

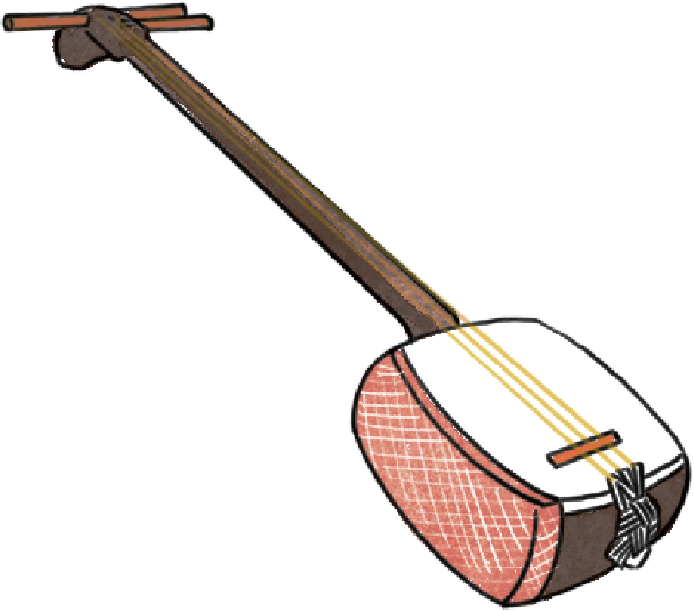

手入れをしながら長く使用できる 「東京三味線」

職人は、奏者の技量や好みに合わせて素材を選び、オーダーメイドの三味線を作ります。

長年使用していると摩耗するなど手入れが必要になりますが、修理をしていつまでも使用できます。

天然素材

破損しても修復可能

職人の技に触れてみませんか?

伝統工芸品の製造工程は千差万別!

自宅を作業場にして一人で作っている場合もあれば、何人もの職人を抱え、大きな工房で製作している伝統工芸もあります。

「東京都伝統工芸士会」では、見学・体験できる工房等をご案内しています。興味のある方はぜひご覧ください。

- 詳細はホームページ(外部サイトへリンク)で。

東京七宝

未来につなぐ 東京の伝統工芸品 42品目(7年1月末現在)

東京の伝統工芸品に指定されるには、次のすべての要件を満たす必要があります。

その内容は多岐にわたり、切子、人形、甲冑(かっちゅう)、仏壇、籐工芸(とうこうげい)などのほか、刃物や洋傘、印章など、日頃身近に感じるものもあります。

- 詳細はホームページで。

東京の伝統工芸の一部をご紹介します!

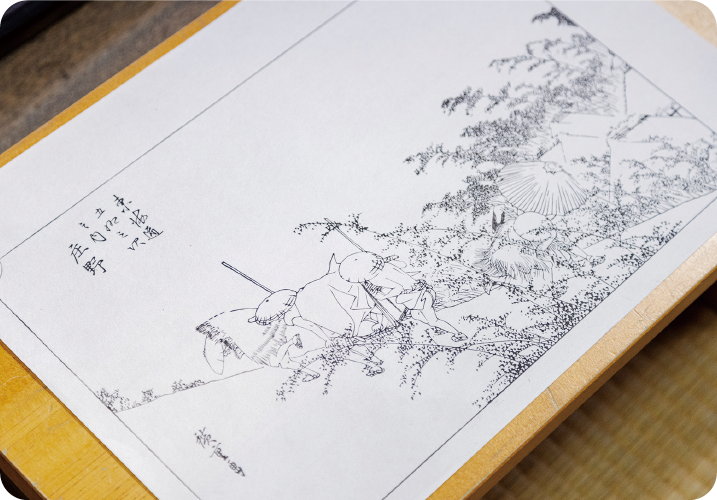

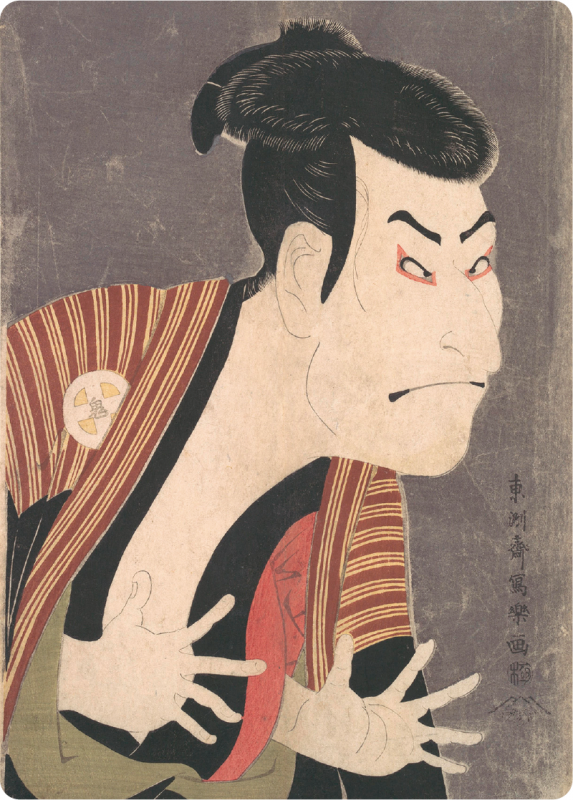

江戸木版画(えどもくはんが)

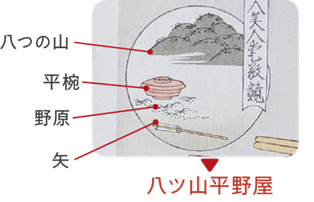

江戸大衆メディアとして人々に愛された浮世絵。下絵を描く絵師(えし)と版木(はんぎ)を彫(ほ)る彫師(ほりし)、多色摺(ず)りを行う摺師(すりし)、そのプロデューサーである版元(はんもと)によって生み出される芸術は、木版画の最高峰の一つ。1月から放送中の大河ドラマでは、浮世絵の版元として活躍した蔦屋重三郎が主人公です。

東洲斎写楽 「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」 |

喜多川歌麿 「五人美人愛敬競」 |

数枚の版木で数十色もの色を表現

彫師が形を作り、摺師が絵にします。摺師は、版木の上でグラデーションを表現するなど、数枚の版木で多彩な色を作ります。版木は高価な山桜の木を用いるため、色版は両面を使用します。

職人の仕事を支える道具

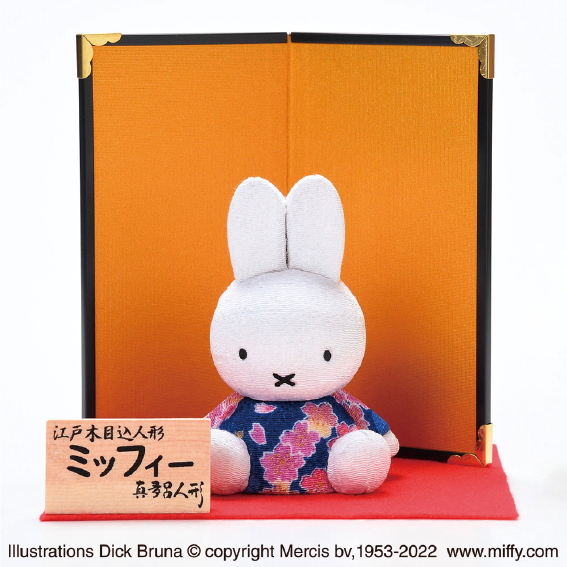

江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)

18世紀に京都で発祥したという「木目込人形」は、人形に衣裳を着せる「衣裳着人形」とは異なり、胴体に彫った溝に布地の端を埋め込む日本独自の技法です。埋め込むことを「きめこむ」とも言ったところから、木目込(きめこみ)人形と呼ばれるようになりました。

近年はキャラクターとのコラボの人形も人気!

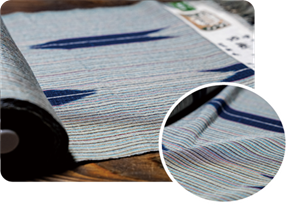

多摩織(たまおり)

多摩織とは八王子市周辺で作られていた八王子織物をルーツとする5つの織物の総称です。八王子は古くから養蚕と織物業が盛んで、その伝統が引き継がれてきました。

御召織(おめしおり)

糸を強くねじり合わせた強撚糸(きょうねんし)を織り込み、表面に凹凸をつけた織物。

風通織(ふうつうおり)

二重織りの一種。布と布の間に隙間があり、風が通ることからその名がついた。

紬織(つむぎおり)

不均一な太さの紬糸が表面に小さなこぶとして現れ、独特な風合いを生み出す。

もじり織(おり)

糸をねじる(もじる)織り方で、生地に隙間と透け感を出した織物。

変(かわ)り綴(つづれ)

綴織(つづれおり)とも呼ばれる織物で袴の生地として使われる。しっかりとした手触り。

下準備が7~8割!

完成まで約2カ月かかるものも

「織物」と聞くと織る作業を真っ先に思い浮かべますが、実は全工程の約7~8割が糸の選定や染め、たて糸の長さと必要な本数をそろえる「整経(せいけい)」などの下準備となります。2色以上に染め分けられた絣(かすり)糸を使用する絣柄の場合、その染色期間も含めると完成まで約2カ月かかります。

高度な技術や経験を要する「ずらし絣(かすり)」

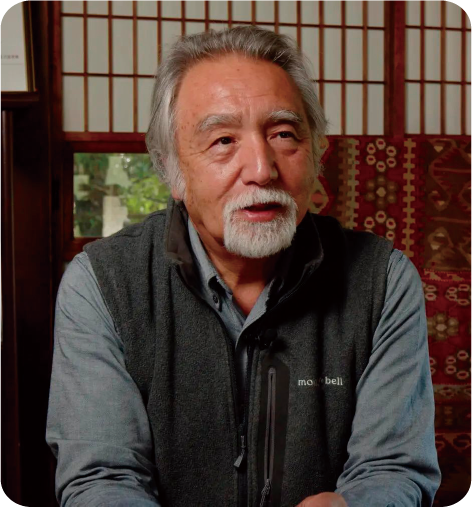

挑戦することで伝統を守る、職人の思い

多摩織のすべての技術を継承し、その伝承や普及に取り組む伝統工芸士、澤井伸さん。「伝統工芸は同じ物を作り続けていればよいものではなく、常に変化していかなければいけない」という思いのもと、多摩織の技術をストールなど現代の商品に取り入れて発展させてきました。

多摩織の技術を駆使したウールストールはMoMAコレクションにも選ばれ、海外でも高く評価されている。

他業種とのコラボで伝統技術を後世へ

このほか澤井さんは大島紬に使用される絣糸とカシミヤシルクを組み合わせたストールの制作や、有松絞りの職人に自社開発のハンカチーフを絞ってもらうなど、他業種とのコラボにより、新たな価値を生み出しています。

「新しいことに常にチャレンジしていくことが、結果的に伝統を守り伝えていくことに繋がっていく」。澤井さんの挑戦はこれからも続いていきます。

澤井伸さん 昭和25年東京都生まれ。澤井織物工場4代目。平成28年に「東京マイスター」、同30年に「現代の名工」を受賞し、令和3年にはその卓越した技能と功績から黄綬褒章を受章。多摩織の技術伝承や長年の功績から同6年名誉都民として顕彰された。

協力/(株)高橋工房、(株)真多呂、(有)澤井織物工場

伝統工芸の技術を新たな商品に吹き込む

東京手仕事プロジェクト

「東京手仕事」プロジェクトとは、東京の伝統工芸の技術とデザイナー等とのマッチングにより、新たな商品を生み出す取り組みです。本プロジェクトでは、さまざまな商品が開発されており、その商品は国内外で高い注目を集めています。

浅草くみひもサンダル

イタリア製の高品質ラバーソール×シルクの組紐(くみひも)

hikariful(ヒカリフル)

ずらし絣(かすり)など、多摩織の技を活用して織り上げたスカーフとショール

|

|

お気に入りの伝統工芸品を見つけてみよう!

オンラインショップ「小粋屋東京」で購入することも可能です。

- 詳細はホームページ(外部サイトへリンク)で。