ここから本文です。

2023年8月1日更新

目次

| ※8月号は、7月18日時点の情報に基づき作成しています。 |

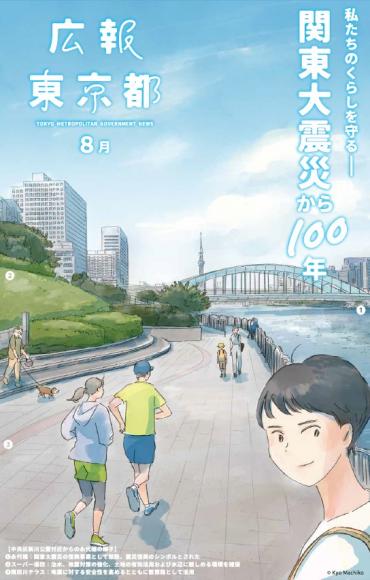

私たちのくらしを守る 関東大震災から100年

中央区新川公園付近からの永代橋の様子

1)永代橋:関東大震災の復興事業として架設、震災復興のシンボルとされた

2)スーパー堤防:治水、地震対策の強化、土地の有効活用および水辺に親しめる環境を確保

3)隅田川テラス:地震に対する安全性を高めるとともに散策路として活用

特集1

関東大震災から100年 進化し続ける東京の防災

1923(大正12)年9月1日に起きた関東大震災から100年。私たち東京都民は、地震に限らず、風水害をはじめ、さまざまな災害のリスクを抱えています。その一方で、普段はあまり意識する機会はないものの、着実に防災力をつけていることも事実です。この100年で何が進化し、次の100年で、何を進化させようとしているのか?今回、広報東京都取材班は、東京の防災をテーマに、取材しました。

1923年、関東大震災

推定マグニチュード7.9。死者・行方不明者約10万5,000人。日本の自然災害史上、最悪の震災が関東大震災です。被害者のうち、強い揺れで住宅が全壊したことによる死者数は約1万1,000人。火災による死者は約9万2,000人にのぼり、日本の耐震の考え方はもちろんですが、二次災害としての火災をどう防ぐかという観点からも、東京の防災の歴史上大きな影響を与えました。

火災で焼失した東京の街

火災に見舞われた東京・銀座

関東大震災を知る

この夏、関東大震災についての展示を各所で行います。東京の防災に大きな影響を与えた関東大震災について学んでみませんか。

復興デジタルアーカイブ

関東大震災の概要等を写真や地図とともに学べるコンテンツを用意しています。

詳細はホームページへ

問い合わせ 都市整備局企画課 電話 03-5320-5121

都立図書館のミニ展示

都立図書館が所蔵する関東大震災に関連する資料等を展示します。

詳細はホームページへ

- 1)都立中央図書館 8月4日~11月1日

- 2)都立多摩図書館 8月4日~9月6日

問い合わせ 1)電話 03-3442-8451 2)電話 042-359-4020

清澄庭園「関東大震災100年パネル展示」

8月22日~9月10日。甚大な被害を受けた深川地区にあって多くの避難者を救った清澄庭園。当時の被害状況を振り返りながら「震災から命を守る」をテーマに、緑地の防災力や被災時への備えについて学ぶパネル展を開催します。

詳細はホームページへ

問い合わせ 同園サービスセンター 電話 03-3641-5892

東京の防災力の進化

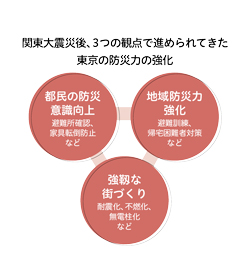

関東大震災の後、帝都復興院総裁であった後藤新平が中心となり、近代的な都市計画手法を初めて取り入れた復興計画が策定されました。この計画に基づき、街路、橋梁、河川、運河、公園および土地区画整理などの事業が行われ、現在の東京の礎が築かれました。昭和通りや永代通りなどは、幹線道路として現在も都市の骨格を担っています。

さらに現在に至るまで、都民の防災意識の向上や、地域防災力の強化、耐震化や不燃化等の街づくりを進めることで東京の防災力を向上してきました。

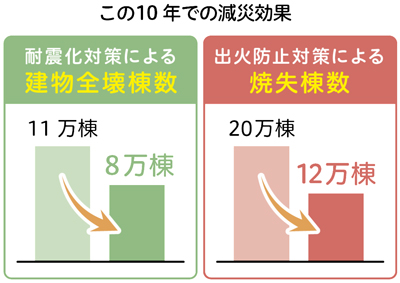

その結果、この10年で物的被害の想定は3~4割減少することができています。

昭和通り

過去

現在

出典:東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定」(令和4年5月)

特集2

そして、これからの100年へ 強靱な防災都市TOKYOの姿とは

地震、風水害、火山噴火や感染症、大規模停電・通信障害などのリスクのほかに、それらが同時に襲ってくる複合災害も見据えて、都はさまざまな備えをしています。取り組みの詳細は「TOKYO強靭化プロジェクト」特設ホームページで紹介しています!

地震「倒れない・燃えない・助かる」まちをつくる

都心南部直下地震では、都内最大震度7の場合、死者約6,000人、建物約19万4,000棟の被害が予想されています。都市機能として、「倒れない(耐震性強化)」「燃えない(不燃化促進)」「助かる(緊急輸送網確保など)」を主軸に、都は取り組みを進めています。

倒れない

インフラの耐震化を進め、建物倒壊による死傷者を減らす

- 住宅、マンション等の耐震化

- 倒壊による被害を防ぐ無電柱化

- 上下水道の耐震化、液状化対策 など

工事前 |

工事後 |

耐震補強工事実施前後のマンション

無電柱化実施後の街並み

燃えない

木造住宅密集地域の不燃化による燃えない、燃え広がらないまちの形成

- 木造住宅密集地域の建て替え等を支援

- 延焼を防ぐ道路の整備

- 公園、広場の整備 など

木造住宅密集地域

助かる

大地震時の緊急輸送網を確実に確保し、都民の生命と暮らしを守る

- 緊急車両が通行する道路の確保

- 非常用電源の確保などにより在宅避難が可能なマンション等の普及促進 など

沿道建築物の耐震化の進む緊急輸送道路

風水害 激甚化する風水害から守る

気候変動により平均気温が2度上昇すると、降雨量は1.1倍になり、海面水位が最大約60センチメートル上昇すると言われています。さらに、台風・豪雨の激甚化も進んでいることから、都では「まもる(浸水や土砂災害などを防ぐ)」「助かる(リスクの事前把握や円滑な避難)」の取り組みを進めています。

まもる

気候変動に伴い激甚化する豪雨や高潮等の風水害による被害を最大限防ぐ

- 河川の氾濫を防止する護岸や調節池整備

- 防潮堤、河川堤防のかさ上げ

- 止水板や防水ゲートなど地下鉄浸水対策

- 衛星データを活用した不適正盛土への対策 など

増水した河川の水を貯留する地下トンネル式調節池

地下鉄出入口に設置する着脱式の止水板

助かる

災害を事前に予測し、被害を食い止める 万一の場合にも避難できる場所を確保

- AIの水位予測を活用した的確な水害対策

- 緊急的な避難場所となる高台まちづくり

- 災害時の代替ルートとなる山間・島しょの道路整備 など

水位観測を行っている水門

特集3

個人としてのアクション 今すぐできる、家の状況把握

以下の項目を確認しましょう

家具類の転倒・落下・移動防止対策をしよう

近年の地震による負傷者の約30〜50%は、家具類の転倒・落下・移動が原因です。ストッパーやチェーン、ガラス飛散防止フィルムなどを活用しましょう。

耐震性をチェックしよう

阪神・淡路大震災の死者の約80%が家屋の倒壊等によるものです。1981年以前に建てられた建物は、大地震への安全性が低いと言われています。また、1981年から2000年までに建てられた木造建物も安全性を確認することが推奨されています。耐震性のチェックのために、場合により耐震診断を受けましょう。

防火対策を考えよう

地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧したときに発生する火災など、地震による火災の約6割は、電気が原因と言われています。電気による出火を防ぐためには、揺れを感知して電気を自動的に遮断する「感震ブレーカー」の設置が効果的。出火防止対策を行うとともに、消火器の設置等による初期消火対策もあわせて行いましょう。

※感震ブレーカーは特徴や使用上の留意点を踏まえ、適切に設置することが重要です。

感震ブレーカー

|

|

| コンセントタイプ | 分電盤タイプ |

簡易タイプ

地域危険度・風水害リスクをチェックしよう

地域別の建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度をまとめた「地域危険度マップ」、河川の氾濫・高潮・土砂災害のリスクを確認できる「水害リスクマップ」などを活用し、地域の特性を理解しましょう。

見直してみましょう!

風水害や地震に対応する、家庭でできる準備

住んでいる地域や災害の種類によって、とるべき行動はさまざまです。

この機会にご自宅や職場の状況を見直してみてください。

- 家の安全状況を把握できていますか?(上記参照)

- 住んでいるところ、職場の災害危険度を把握していますか?

- 避難場所(自宅、親戚・知人宅、避難所等)は確認できていますか?

- 必要な備蓄品は準備できていますか?

- 自分と家族がとる行動、地域でとる行動を、家族みんなで話せていますか?

- いざという時の避難ルートの確認はできていますか?

- 「東京都防災アプリ」など、防災に役立つアプリに登録していますか?

いつもの暮らしに少しだけ手を加える、小さな備えの積み重ねが、多くの命を守ります。今からできる準備を進めましょう。

年1回程度、見直ししていくことが大切です

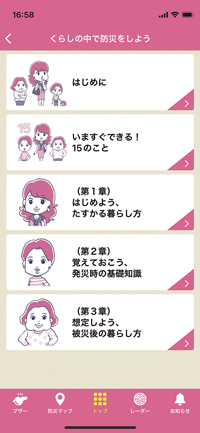

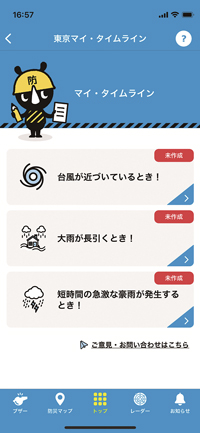

色々なツールが簡単にスマホ1つで、「東京都防災アプリ」がおすすめ!!

- 「防災ブック」:災害に関する事前の備えや発災時の対処方法などの情報が満載!

- 「東京マイ・タイムライン」:家族で風水害からの避難行動を整理できる!

- 「防災マップ」:近くの防災施設の確認に活用できる!

- 「東京備蓄ナビ」:備えておくべき食料や日用品をリストアップしてくれる!

|

|

|

防災の基礎知識や暮らしの中でできる防災対策や災害時に役立つコンテンツが充実!!この機会に、ぜひダウンロードをお願いします。

もっと知りたい!防災意識をつけるためのおすすめイベント

都内各地で、さまざまな内容の防災イベントを開催します。この機会に、ぜひ足をお運びください。

東京都・東村山市合同総合防災訓練

9月3日9時00分~13時00分(雨天決行)、東村山市役所周辺で。首都直下地震を想定した訓練を実施します。災害の脅威を体感できるVR視聴をはじめ、模擬消火など防災行動を体験できる訓練や関東大震災に関する出張博物館を設置。博物館は9月5日~10日、東村山市立中央公民館に移転し継続展示します。

詳細はホームページへ

問い合わせ 総務局総合防災部 電話 03-5388-2484

4年度東京都・品川区合同総合防災訓練

関東大震災100年イベント

8月26日9時30分~17時00分、東京都庁で。災害について学び、防災知識を身に付けるための写真展示や備蓄品紹介、防災事業PRなどを行います。「防サイくん」もやって来ます!

詳細はホームページへ

問い合わせ 同運営事務局 電話 03-6427-6113か総務局防災管理課 電話 03-5388-2549

防サイくん

関東大震災100年 首都防災ウィーク

8月20日~9月10日、都立横網町公園で。過去の歴史を学び、迫りくる震災の脅威を伝え、防災の担い手の拡大を目指します。防災カフェや世界音楽祭などを実施。

9月10日の「防災フォーラム」では都立大学名誉教授らの基調講演やパネルディスカッションを開催。

詳細はホームページ(外部サイトへリンク)へ

問い合わせ 東京都慰霊協会 電話 03-3623-1200か建設局公園課 電話 03-5320-5325

東京水辺ライン

「関東大震災から100年・水上バスで巡る隅田川の防災対策(ホテルランチ付)」。8月18日9時00分~14時30分、両国リバーセンター集合。中学生以上4,900円。抽選で40人。申込/8月10日17時00分までにホームページ(外部サイトへリンク)で。

問い合わせ 東京水辺ライン 電話 03-5608-8869

「関東大震災復興100年教材」の配信

子供の防災意識の向上に向け、学校の授業や防災訓練等で活用できるよう、復興の過程や先人の教訓から学ぶデジタル教材(小学校版、中学校・高校版)を特設ホームページに掲載しています。

問い合わせ 教育庁指導企画課 電話 03-5320-6836

防災まちづくり展示会 これまでの100年、これからの100年

9月1日・2日10時00分~19時00分(2日は17時00分)、新宿駅西口広場で。関東大震災の概要や復興の様子などがわかる写真や資料、100年先を見据えたまちづくりに関する展示など。

詳細はホームページへ

問い合わせ 都市整備局企画課 電話 03-5320-5121

Creator's eye

昔から都内のあちこちを散歩しつつカメラで撮影するのが大好きで、暇さえあれば出かけています。いつもの場所も、道順を変えてみたり、一区画だけ回り道してみたり。いつでも発見があるのが東京の魅力だと思います。見慣れた風景の中に、さまざまな機能があることを知ることも。のんびり散歩のできる日常を守ってくれるのも風景。感謝を込めて描きました。

今日マチ子(漫画家) @machikomemo