トップページ > 都政情報 >とちょうダイアリー > これまでの都政レポート > 都政レポート/2025年 > 9月 > マンション防災はみんなで「備える」、避難は「とどまる」

ここから本文です。

![]() 2025年9月5日

総務局

2025年9月5日

総務局

マンション防災はみんなで「備える」、避難は「とどまる」

都内では約900万人がマンション等の共同住宅に住んでいます。その中には大規模なマンションに住んでいる人もいます。万が一大きな地震などの災害が起きた時に備え、マンション特有の被害や対策、またマンションならではのメリットを事前に知っておくことは大切です。それらを学んでいただくため、東京防災学習セミナーが開催されました。

講師を務めたのは作間敦さん。地域防災や集合住宅の防災について研究し、セミナー等を通じて広く防災について広報活動をしています。

今回会場となったマンションでは、住民の有志が防災会を発足させ、さまざまな活動をしています。その一環として、東京防災学習セミナーのマンション防災コースが開催され、住民が参加しました。

大地震発生時は、電気・ガス・水道などのライフラインが使えなくなることが予想されます。中でもマンション特有の被害としては、エレベーターの停止が挙げられます。上り下りに階段を使用するため、ケガをした人や体の不自由な人を地上まで運ぶのが困難になることもあります。

まずは自分たちの部屋でケガをしないように、家具や家電のレイアウトを工夫したり、固定したりといった対策が必要です。

また、ベランダの避難はしごや蹴破り戸のそばに物を置いていないか確認しましょう。

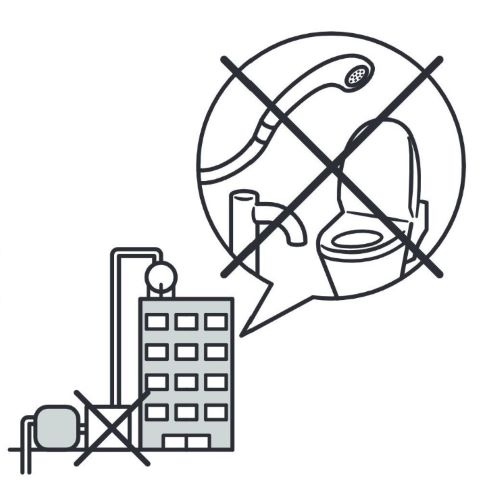

さらに、マンションでは停電で断水や共用設備が使えなくなると同時に、排水管の損傷に伴いトイレが使えなくなる可能性があります。排水管の損傷に気づかずトイレを使用すると、下の階に逆流する可能性があるので、トイレはまず流さないというルールを全戸で徹底することが大切です。

一方、マンションならではの強みやメリットもあります。

まず、1981年6月1日以降に新耐震基準で建てられた建物は、震度6強でも倒壊・崩壊する可能性が低いです。大きな地震が起こっても居室で生活ができる場合、「在宅避難」という選択肢もあります。在宅避難に必要な生活物資(食料や水、携帯トイレなど)の備蓄は、まずは3日分を目標に、1週間やその先も見据え、意識して進めていきましょう。

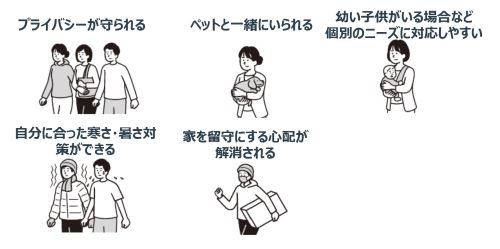

在宅避難では、プライバシーが守られる、ペットや幼い子どもなどの個別のニーズにも対応しやすいなど、さまざまなメリットがあります。さらに、住民同士で普段からコミュニケーションをとり、いざという時に助け合える関係を作っておくと、避難生活も心強いはずです。

セミナーの終わりには、内容を受けて参加者同士が話し合い、「非常用の電源設備はある?どのくらい持つの?」「トイレ等のごみは収集が始まるまでどうする?」「住民みんなの安否確認は?」など、さまざまな疑問や課題が出てきました。

今後防災会を中心に検討して住民全体に共有していくことになり、今回のセミナーを通じて、自分たちで生活を守っていく意識が高まったようです。

都では、このような「東京防災学習セミナー」を、都内の町会・自治会、マンション管理組合等の地域コミュニティ向けに無料で実施しています。現在第3期として、10月31日(金曜日)まで申し込みを受付中ですので、ぜひみんなで防災について考える機会を作ってみてはいかがでしょうか。

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.