トップページ > 都政情報 >とちょうダイアリー > これまでの都政レポート > 都政レポート/2019年 > 7月 > 電線類の地中化モデル視察

ここから本文です。

![]() 2019年7月10日

建設局

2019年7月10日

建設局

電線類の地中化モデル視察

7月8日、小池都知事が、日野市にある東京電力パワーグリッド株式会社総合研修センターで電線類の地中化モデルを視察しました。

都は、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出を目的に、道路上の電線類を地中化し、電柱を撤去する無電柱化を進めています。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にむけた取組として、大会開催までに首都機能や競技会場などが集中しているセンター・コア・エリア内の無電柱化を完了させるとともに、競技会場周辺などの区市道において、地元区市と合意した区間について、大会開催までに無電柱化を完了させるとしています。

視察後、知事は報道陣のインタビューに応じ、「電線を地中化する技術が進み、機器をコンパクト化し地上から作業を行えたり、コストの面も非常に工夫がなされていることが確認できた。技術面でも知恵と工夫をし、景観と防災面の確保をしていくよう進めていく」と話しました。

説明を受ける知事

さらに事業の進捗状況について、「東京2020大会まで1年。既に港湾センター・コア・エリアの都道では、無電柱化は96パーセント完成している。今後、区市町村道に関しても進めていけるよう支援していく」とし、コスト面や事業者との関係については、「かつては『管路』が非常に高価であり、曲がる部分が硬直化していると地震の時などには非常に問題があるといわれてきた。研究が進み、本日示された蛇腹のような余裕がある管が開発され、コストも安全もしっかり保たれた。この信頼感がこの事業を進める上で不可欠。事業者が、もともとの電柱の所有者であり、行政は街づくりの観点で安全な交通の確保を請け負う。無電柱化は難しいと国内で言われているが、世界を見ると電柱がないのが普通にもなってきている。国、事業者、地方自治体の三位一体となって取り組んでいく」と話しました。

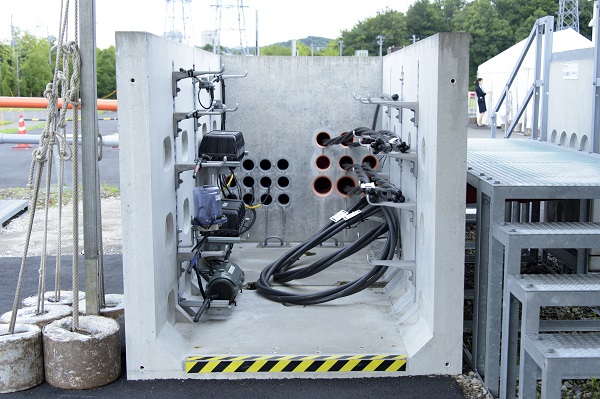

従来の「キャブ方式」のモデル。道路の下にU字型のコンクリートの構造物を設置して、その中に電線類を収容する。作業コストが高く、開削であるため時間がかかった

詳しくは、「東京の無電柱化(建設局ホームページ)」をご覧ください。

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.